Как появляются «организованные литературные группировки», пока «мир горит в огне»

Поколение 30-летних авторов рассуждает о литературе и самих себе

Термин «поколение 30-летних» вернулся в российскую литературу недавно – год или два назад, когда на обложках изданий появилось много новых имен, а на книжных ярмарках – новых лиц. Почему их объединяют в одну группу – у каждого свой ответ. Писательница Майя Кучерская назвала молодых авторов «профессионалами, которые пишут системно и выпускают по книге в год-два». По ее словам, еще 10 лет назад такого не было. Председатель Литературной академии – член жюри «Большой книги» Дмитрий Бак уверен, что это цикличное явление. «Такие названия соответствующих обойм появлялись в 1920-е годы, в 1970-е и 1990-е — наступило для них новое время».

Мы поговорили с 6 молодыми писателями о том, как они изнутри видят поколение 30-летних, на какие темы пишут, читают ли тексты друг друга. Задали им 6 одинаковых вопросов и получили принципиально разные ответы.

Екатерина Манойло

«Отец смотрит на запад», 2022, победительница премии «Лицей», шорт-лист премии «Ясная Поляна», длинный список премии «Большая книга».

«Ветер уносит мертвые листья», 2023

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

Когда я появилась в публичном пространстве, меня сразу стали причислять к организованным литературным группировкам: писательницы, которые говорят о колониальности; писательницы, которые пишут о травме; и вот поколение 30-летних.

С последней группировкой у меня самые сложные отношения. Ведь дело не в возрасте, а в какой-то поколенческой штуковине, которую я пока не понимаю. Я, может, почему еще против группировок? Мне легче говорить о своем тексте. А когда ты становишься частью чего-то, то и ответственность несете вместе.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Мы стали писать про домашнее насилие. В первом романе это не было заявлением. Просто явление времени и культуры, о которых я писала, иначе не могло быть. Во втором романе домашнее насилие сделало героев, оно главный двигатель сюжета. История начинается с того, что 2 сестры хотят убить отца.

Не хочется вешать ярлык, что домашнее насилие в моих текстах – именно примета времени. Все-таки сочетание нескольких факторов: время, место действия, бэкграунд моей семьи. Я знаю людей, с которыми мы росли в одно время, смотрели вместе «Секретные материалы», но у них совсем другие взгляды на мир и любовь, на отцов и детей.

Мы говорим на новом языке. В начале прошлого года читала много современной русской женской прозы – так устала за тот месяц. Язык, от которого не спрятаться, не скрыться, он хлесткий, жесткий. Неудобный, как комар, который летает над ухом, когда ложишься спать. В 19 веке человек разделял: в жизни говоришь одним языком, а чтобы читать классиков, нужно переключиться. Сейчас мы видим героев, которые говорят точно так же, как я общаюсь с подругой. Этому больше веришь. Может, потому и больнее.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Евгению Некрасову, Аллу Горбунова, Оксану Васякину, Веру Богданову, Асю Володину, Ксению Буржскую. Может быть, поэтому я не хочу унифицировать все поколение, я слышу разные голоса, вижу разные стили письма. Можно найти какие-то поколенческие пересечения: какой был быт, что показывали по телевизору и что происходило в стране. Но объединять это точно не стоит. Это песенка, спетая разными голосами. Мы не поем хором.

Важна ли география в твоих текстах?

Мне важно, чтобы человек представил место, которое я описываю. Из художественности и достоверности я выбираю все-таки художественность. Например, поселок на границе с Россией из романа «Отец смотрит на запад» – это сборная солянка мест, где я была. В сцене подхода к кладбищу я описала реальную локацию, которая находится в Америке, в пустыне, где мы с мужем застряли на машине. Там было колоритно, я достала диктофон и наговорила, что вижу вокруг.

Вторая книга у меня в стиле роуд-муви. Я была в путешествии по Польше, когда работала над текстом. Описывала придорожные отели, дорожные знаки, другие детали. А сейчас начала третью книгу и для нее выдумала поселок на Колыме. Там есть реальное поселение, но я не буду его описывать, потому что затрагиваю тему золотоискательства и мне не хочется, чтобы возникали ассоциации с конкретным местом.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Моя любимая книга на сегодняшний момент – это «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. На мое желание стать писателем повлиял Михаил Елизаров и его повесть «Ногти».

Еще, думаю, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» Ольги Славниковой.

Назову Евгению Некрасову и ее «Несчастливую Москву».

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

Я бы спросила: как дела у Софьи Андреевны? Помимо преклонения перед Львом Николаевичем, не меньшее уважение, а порой и большее, у меня вызывает она.

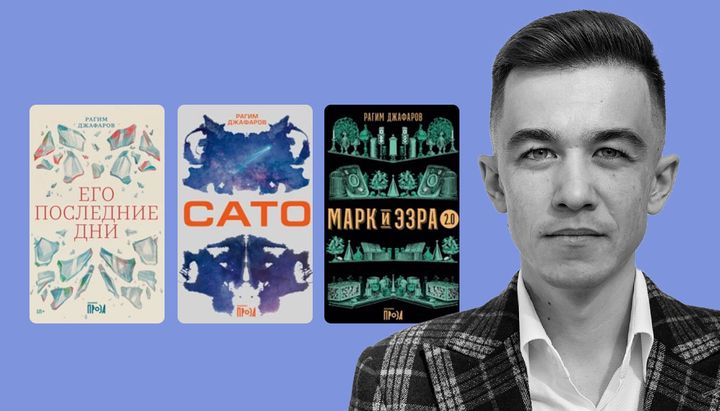

Рагим Джафаров

«Его последние дни», 2022, номинация «Выбор читателей» премии «Ясная Поляна», финалист премии «Лицей».

«Марк и Эзра 2.0», 2022, длинный список премии «Большая книга».

«Сато», 2020, «Приз читательских симпатий» премии «НОС», лауреат премии «Новые горизонты».

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

Если существует поколение 30-летних, то оно, наверное, есть и в литературе. Другой вопрос, что я вряд ли причисляю себя к каким-либо объединениям. Всегда стараюсь себя ни с чем не соотносить.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Это вопрос: что было раньше — яйцо или курица. Не существовало понятия травмы несколько десятилетий назад. И мы – первое поколение, которое выросло на этом. Можно сказать, что мы принесли. А можно сказать, что мир изменился и это проникло в нашу литературу. Про травму в каком-то виде, просто не называя ее так, писали всегда. Или возьмем религиозную риторику и психологию. Раньше у нас были грехи, покаяния, подаяния. Теперь — травма, проработка. Чем это все отличается? Просто назвали по-другому, по сути такое же жречество. В «Сато» я разбираю, как нынешняя психология превратилась в пирамиду: раньше Бог это был Бог, а теперь Бог — это Фрейд.

Наверное, мы привнесли свою терминологию. Но люди пишут все равно об одном и том же. Чем отличается нынешний взгляд на семейные проблемы с точки зрения психологии от взгляда в романе «Отцы и дети»? Базово внутри литературы одни и те же конфликты. Ничего кардинально нового в общем-то никто не выдумал.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Я специально не читаю книги писателей, с которыми пересекаюсь, чтобы не иметь никакого мнения и ни с кем себя не сравнивать. Везде это декларирую. Одно дело — литература, другое — все-таки бизнес. Я не хочу втягиваться в это. Я столько еще не прочитал книг, которые хотел бы прочитать, что просто из любопытства наблюдать за другими молодыми авторами я не готов. Есть, конечно, исключение — это Вера Богданова. Остальных не читаю.

Важна ли география в твоих текстах?

У меня есть одна книга, в которой имеет значение, где происходит действие, но скорее на символическом уровне. В остальных случаях совершенно не важно — можно выкинуть название города, и от этого ничего не изменится.

Важным оказывается, где я работаю над романом. Одним образом я писал в Питере, другим — во Владикавказе, третьим — я пишу в Баку. В этом плане география имеет значение. Начинаешь частично проникаться местом, думать определенным образом, говорить. Приезжаешь в Питер и довольно быстро схватываешь местные привычки. Живешь во Владикавказе и начинаешь даже говорить с осетинским акцентом.

И на динамику произведения это влияет, потому что темп жизни везде разный. Сравните роман «Сато», который я писал в Москве, и «Его последние дни», написанные в Питере. Вроде и темы похожие, но книги получились кардинально разные. Для меня важно смешиваться с окружающей средой. Я делаю это сознательно, но думаю, что окружение влияет на всех людей.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Назвать конкретные книги, которые на меня повлияли, сложно. Скорее какая-то совокупность. Одно время я читал очень-очень много крайне плохих книг: в худшем изводе боевая фантастика. Пока эту тошноту всю не пережевал, кажется, у меня не было шанса заинтересоваться хорошей литературой. И наверное, спасибо за тот период — благодаря ему я точно знаю, как не надо писать.

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

Недавно был в Ясной Поляне, смотрел, как Толстой жил. Со школы у меня было впечатление, что он такой старик с бородой. А когда мы приехали в Ясную Поляну, я вдруг понял, что для своего времени он был невероятно передовым, интересовался вещами, до которых другие через 50 лет добрались. Я бы спросил, как ему удалось сохранить любопытство и живость ума.

Ася Володина

«Цикады», 2023.

«Протагонист», 2022, Московская Арт Премия, премия Художественного театра, длинный список премии «Ясная Поляна».

«Часть картины», 2022.

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

Мы хлынули разом. Неожиданно помогла скверная ситуация в книжной индустрии, когда зарубежные правообладатели отказались работать с Россией. Издательства, которые не собирались брать русскоязычных дебютантов, потому что это рискованная затея, обратили на них внимание. Так сложилось, например, с «Частью картины» и «Строками», которые изначально были нацелены на зарубежных писателей.

Непонятно, есть ли в нашей литературе преемственность между поколениями. На хорошей кафедре, например, должно быть три поколения: старшее, среднее и младшее. Чтобы условного разрыва «девчонки умнее стариков» не было, кто-то должен быть посередине и примирять всех. Мне кажется, что у нас есть 2 центра тяжести, которые соотносятся с разными институциями и издательствами. Мы, скорее, наблюдаем не преемственность, а столкновение.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Мы появились на обломках старого мира и пытаемся это отрефлексировать. Для меня важно, что я родилась в сентябре 1991 года в Крыму. Мы пришли в мир в огне, но когда ты маленький, то кажется, что это нормально. Потом взрослеешь, понимаешь, что все может быть иначе. Входишь в возраст, когда сам можешь стать родителем или уже являешься им, и снова застаешь мир в огне. Ты проходишь тот же путь, что проходили твои родители и лучше их понимаешь.

Может, поэтому постоянно рефлексируются детско-родительские отношения? Да, много претензий и обид. Но еще авторы перекладывают родительские модели поведения на текущую ситуацию, чтобы понять, как выживать, выстраивать новую идентичность и жизнь, когда не знаешь, что будет завтра.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Для меня в свое время стал откровением «Стрим» Ивана Шипнигова. Можно прийти, все сломать – и это будет интересно. Знакомство с Ваней дало мне смелость сделать «Протагониста» таким, какой он получился.

Мне очень нравится Рома Декабрев и «Гнездо синицы» за его подход – пусть читатель сам решает, о чем все-таки книга. Я пыталась делать нечто подобное, но не в такой экспериментальной форме. Мне близка идея диалога. Современное письмо – это диалоговое письмо.

У меня сложные отношения с монологичной, условно поэтической прозой, вещью-в-себе. При этом признаю, что та же Оксана Васякина – это, безусловно, явление. Но для меня это письмо вглубь себя, вовнутрь, а не вовне. Я работаю вовне, потому что мне интересен диалог с читателем, интересно понять, что он думает обо всем этом.

Екатерина Манойло интересна тем, как у нее прозвучала национальная тема. Уверена, что на это есть запрос. У нас многонациональная страна, но при этом все же есть нация, которая «равнее других». Я много об этом думаю, поскольку мой муж татарин и я регулярно сталкиваюсь с чужой, но не чуждой мне культурой.

Важна ли география в твоих текстах?

Да, потому что у меня размытая идентичность. Я родилась в Феодосии, и это важная часть меня. Во многом это повлияло на структуру «Протагониста», потому что, когда читаешь «Ифигению в Тавриде» Еврипида, думаешь: о, землячка. Я всегда взаимодействовала с античным контекстом. Понимание, что Феодосия – это прежде всего древнегреческий полис, всегда у меня было.

Долго не принимала Тольятти, который описала в «Протагонисте». Стала им интересоваться, после того как сходила на «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова. Переругалась со своим другом, потому что мы по-разному трактовали пьесу. Как раз он подтолкнул меня к мысли, что хорошо бы перестать быть человеком из Подольска и посмотреть, где ты живешь. Я поняла, что не знаю город, в котором провела 10 лет, кроме того, что у нас с одной стороны дома пивная, с другой – ломбард. Когда начала копать, поняла, что это драматургически богатое место. Думаю, к Тольятти я еще буду возвращаться в текстах.

Москва есть и в «Части картины», и в «Протагонисте». В первом случае это город, из которого хотят сбежать, во втором – сбежать хотят в него. Как видите, у меня с Москвой включился тревожно-избегающий тип привязанности. Поэтому я живу за МКАДом.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Фолкнер, потому что я 3 года с ним жила – он был автором, по которому я писала диссертацию. Я читала и перечитывала, подчеркивала, возвращалась и анализировала, жила с корпусом его текстов.

Из числа любимых – Фаулз. Мне нравится его многоголосность, игра с формой, переосмысление канона. В той же «Женщине французского лейтенанта» он полностью ломает канон викторианской литературы.

Кстати, викторианская литература для меня – это зона комфорта. Всегда можно пойти приложиться за успокоением к Остин. Такое бесконечное «Аббатство Даунтон» или сериал «Корона», где герои пьют чай и все у них хорошо.

Если говорить о русских писателях, то я, наверное, в команде Достоевского, а не Толстого. Достоевский умеет втаскивать читателя в текст и не отпускать. Ехала как-то в поезде вечером, не было интернета, поэтому открыла «Преступление и наказание» из сохраненного. Начала читать и поняла, что все, не могу отложить, хотя прекрасно помню, о чем текст. Но это не значит, что с годами я не переметнусь к Толстому.

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

Не надо уходить из дома ночью, пожалуйста. Все будут винить вашу жену за это.

Рома Декабрев

«Под синим солнцем», 2024.

«Гнездо синицы», 2023.

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

От поколения более младшего или старшего нас отделяет в первую очередь взросление в условиях массового распространения интернета. Адаптация психики к новым условиям — главная отличительная черта поколения. В детстве «Чилли Вилли» по телевизору в 7:30, а сейчас поток информации уже нам не принадлежит, это мы принадлежим потоку. Репрезентация действительности больше самой действительности.

Интернет учит нас такой сложной и простой вещи, как интерсубъективность. Мы контактируем друг с другом через аккаунты в соцсетях, которые являются отражением нашей личности. Отражением якобы полностью нам подконтрольным. Мы показываем себя другим такими, какими хотим себя видеть. Другие люди делают то же самое. Информация превалирует над реальной жизнью.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Сходу о девяностых. Я бы сказал, что поколение 30-летних, по крайней мере в моем лице, с девяностыми вообще не сталкивалось. Когда они закончились, мне было 8 лет, и, извините, в сознательном возрасте я там не присутствовал. Я крапиву палкой бил. Актуальность этой темы даже не на пике, он уже пройден. Нам пора закруглять тему девяностых.

Я вижу, что поколение 30-летних писателей не стесняется прибегать к личному опыту. Представители моего поколения пишут абсолютно по-разному. Кто-то прибегает к сюжетности, кто-то – к модерновости. Если говорить про меня, то я пытаюсь подражать естественной мыслительной манере. Сторителлинг — это вещь неестественная. Мы не воспринимаем действительность как историю, поделенную на четверти. Наше мышление представляет собой всплески реакций на окружающие раздражители, сгустки эмоций, воспоминаний, вкраплений коллективной памяти.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Контакт с литературным сообществом у меня состоялся в Липках в 2021 году. Первые люди, с которыми мне удалось пообщаться, были Ася Володина и Ваня Шипнигов. С последним я жил в одном номере на литсеминаре. Их читаю.

У Риты Ронжиной прекрасный роман «Одиночка». Меня больше всего поразило, что он часто преподносится как женский, потому что там описан опыт матери-одиночки, но на самом деле у Риты получилось создать книгу для всех, в том смысле, что она делит мир пополам по гендерному признаку. Ей удается не нагонять тьму, а прорывать ее и доходить до света.

Прекрасный Роман Хелены Побяржиной «Валсарб». Потрясающая языковая игра. Часто вижу, что его определяют как роман взросления. Я находил другие точки опоры. Обнаруживаю его скорее как роман обращения к коллективной памяти. Также вспомню Игоря Белодеда, у которого читал три повести.

Важна ли география в твоих текстах?

Важны воспоминания, которые привязываются к координатам и местности. В романе «Гнездо синицы» действие происходит в двух городах, об этом мы узнаем по косвенным признакам. Часть событий происходят в моей родной Твери, но границы между Тверью и Москвой в тексте нет, потому что ее нет в моем мышлении. Эту деталь я хочу поярче обыграть в следующем романе. Границы между городами, которые легко строятся при взгляде на географическую карту, на самом деле отсутствуют в нашем сознании. Если мы перестанем эту границу рисовать, то все сольется в единый поток: московская улица будет пересекаться с тверской или улицей любого другого города.

Эпиграф к «Гнезду синицы» — это отрывок из произведения Фернандо Пессоа. Один из героев «Книги непокоя» изучал железнодорожные карты. Он рассуждал, что справочники дали ему больше, чем он мог бы узнать в действительности. Мне эта мысль близка. Во 2 классе, когда я тяжело болел гриппом, мама подарила мне атлас, и я выучил все страны и столицы, все реки и горы, и очень живо рисовал их в воображении. Я не побывал практически нигде за свою жизнь, но при этом не ощущаю, что что-то потерял.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Будучи ребенком я достаточно много читал, но в средней школе литературу забросил. Вернулся к чтению уже на первом или втором курсе института. Мой вуз не связан с гуманитарными предметами. Литература стала возможностью компенсировать научно-техническую действительность, в которую я полностью погрузился. Когда у тебя восемь математик, девять химий и пять физик, хочется чего-то творческого.

Первое произведение, которое действительно кольнуло мою душу — это «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. В процессе чтения во мне зародилось желание попробовать что-то сделать самому. Пруст открыл мне, что на литературу можно смотреть иначе, что можно выходить за рамки пресловутой сюжетности.

Далее пошло целое полчище модернистских и постмодернистских романов, из которых я бы особенно выделил «Улисса» Джеймса Джойса, «На маяк» Вирджинии Вульф, «Игру в классики» Хулио Кортасара, «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша.

«Гнездо синицы» я написал под большим впечатлением от «Отчаяния» Владимира Набокова.

Еще хотел бы вспомнить Андрея Белого. Роман «Петербург» — это нечто невероятное. Текст просто не дает вздохнуть, настолько он густой. До этого я никогда не видел звучащий текст, который можно и нужно проговаривать вслух.

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

Он в каком состоянии находится? То, что он представляет сейчас собой, или все-таки это личность, которая существовала? Просто первое, что рисует мое воображение, – это могила в Ясной Поляне, и рука, которая оттуда поднимается. Что я могу сказать? Я, наверное, закричу и убегу.

Вера Богданова

«Семь способов засолки душ», 2024.

«Сезон отравленных плодов», 2022, лауреат Московской Арт Премии (2023), длинные списки премий «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», «Большая книга» (2022).

«Павел Чжан и прочие речные твари», 2021, финалист премий «Национальный бестселлер» (2021) и «Лицей» (2020), длинные списки премий «Ясная Поляна» и «Большая книга».

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

Мы описываем то, как мы росли, как это на нас повлияло и во что вылилось. Скажешь: «Картонка на рынке», — и все ответят: «Ага, была такая». Если выбрать герб нашего поколения, мы нарисуем картонку, на которой стояли, пока мерили джинсы. В наших текстах мы чаще говорим о современности и актуальных событиях, но тем не менее проза — это продукт долгой переработки. И должно пройти время, чтобы мы могли писать о произошедших событиях. Поэтому сейчас мы смотрим больше на 90-е – и переосмысляем через них 2020-е.

Как такового романа поколения нет. Мы все вместе составляем один большой портрет. Все тексты всех жанров всех писателей из разных регионов России, разных социальных слоев, разного уровня образования складываются в общую картину.

Мы пишем для своего же поколения плюс-минус 10 лет. Редко у кого получается выйти за эти границы, чтобы его читательская аудитория была шире. Понятно, что мои девяностые и девяностые человека, которому было в те годы 50, — это разное время и разное восприятие событий.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Мы говорим про нестабильность. Всегда звучит тема неуверенности в завтрашнем дне. Мы проснемся – и что будет, что нам сообщат, где мы окажемся через неделю или через год.

Еще мы говорим о домашнем насилии, причем о том, которое мы видели сами. Старшее поколение любит говорить, что все было прекрасно. Я читала такие комментарии к «Сезону отравленных плодов». Все от нежелания смотреть на неприятные вещи и что-то с ними делать. Если ты их видишь, нужно менять реальность, не всем этого хочется. Проще сказать, что ничего не было.

Наше поколение более активное, открытое миру. Некоторые ошибочно это называют излишней чувствительностью «поколения снежинок». Но они путают чувствительность и отстаивание границ. Это противостояние токсичности, которой, давайте прямо скажем, много в обществе. О ней до этого не говорили громко, все заметалось под ковер. Делай вид, что все хорошо, а то «что соседи скажут?». Да плевать уже, что соседи скажут, каждый живет свою жизнь. Вот это наша тема. И я думаю, ее подхватят следующие поколения. Люди, которым сейчас 20–25 лет, еще менее толерантны к насилию и несправедливости.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Поколение 30-летних можно разделить на раннее и и позднее. Мы с Оксаной Васякиной, Женей Некрасовой родились в конце восьмидесятых. Я помню путч. На моих глазах бэтээры ехали к Останкино. Поэтому у меня немного другие книги. Те, кто помладше, пишут ближе к следующему поколению, чаще звучит тема подростков.

Читала Аллу Горбунову, ее «Конец света, моя любовь», сборник рассказов «Вещи и ущи».

У Рагима Джафарова больше всего нравится последняя книга – «Его последние дни». Если посмотреть на романы, которые выходят за пределы своего поколения, охватывают больший круг читателей, я бы назвала «Протагонист» Аси Володиной.

Важна ли география в твоих текстах?

Я пользуюсь возможностью съездить в место, о котором буду писать, потому что это дает много фактуры. Знак «Тупик», который был прибит перед подъездом Жени (главная героиня «Сезона отравленных плодов». — Прим. ред.) на Эгершельде во Владивостоке, не выдумка. Это реальный дорожный знак. Мне бы даже в голову не пришла такая деталь, которая точно встроилась в сюжет: Женя приехала на край земли и все равно осталась в своем жизненном тупике. Я наметила на Google Картах пятиэтажку во Владивостоке, где будет жить моя героиня. Там на первом этаже детский сад: этот запах солянки, орущие дети под окнами. За заборчиком гуляют курсанты, дальше какие-то кусты, за ними яхт-клуб, залив с танкерами. Это надо увидеть, понюхать, прочувствовать и пройти ногами.

Да, пятиэтажки есть по всей стране, но надо найти различия. Мне кажется, это дань уважения местным жителям.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Весь подростковый возраст читала Стивена Кинга, Робин Хобб, когда ее начали у нас переводить. Был Анджей Сапковский, Роберт Хайнлайн — много фантастики. С другой стороны, были Жорж Санд, Александр Дюма.

Для меня главное — именно сюжет. Только во взрослом возрасте я поняла кайф атмосферного текста, в котором ничего не происходит, который просто красиво написан. Но это мне интересно как профессионалу и человеку, в какие-то моменты уставшему от информационного потока. Как читатель, я все равно предпочту историю с интересным сюжетом. Наверное, любовь к жанровой литературе повлияла на то, как и что я пишу сейчас.

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

Лев Николаевич, переписывайте ваши рукописи сами, пожалуйста. Хватит заниматься эксплуатацией. Что-то из этой серии.

Ислам Ханипаев

«Типа Я», 2022, лауреат премии «Лицей», победитель в номинации «Выбор читателей» премии «Ясная Поляна», шорт-лист премии «НОС».

«Холодные глаза», 2022, длинный список «Большой книги».

«Большая суета», 2022.

Что думаешь про поколение 30-летних в литературе?

Нас недавно назвали поколением 30-летних. Евгения Некрасова выпустила роман «Калечина-Малечина» в 2018 году. Тогда же вышел «Центр тяжести» Алексея Поляринова, «Дни Савелия» Григория Служителя. Сколько книг, но тогда еще не пытались никого никем назначать.

Пытаюсь себя к чему-то причислить, но у меня не получается. Мне бы хотелось определить себя в околоколониальную прозу, куда меня и Манойло периодически относят как локальные голоса. Но мне кажется, что мы еще не объединились во что-то значимое. Не я и она, а вообще какое-то количество людей, которые бы об этом писали. В прошлом году были такие ощущения, что условная «национальная литература» заявит о себе, но сейчас как-то это поутихло.

Принесло ли поколение 30-летних свои темы?

Мы — авторы молодые — дерзим, ищем грань, о чем еще можно писать, а о чем уже не очень. В «Большой суете» обычные люди защищают дерево и против них выступает целая армия во всех смыслах слова. И ты пытаешься разобраться, в какой момент армия может поднять руку на обычных граждан. Есть «Пути сообщения» Ксении Буржской — тоже попытка разобраться или, возможно, крикнуть, что мы живем в цикличной истории. Герой Рагима Джафарова («Его последние дни». — Прим. ред.) — жертва условной войны.

Мы пытаемся осмыслить реальность ровно потому, что мы не видим этого осмысления сейчас в кинематографе. Переглядываясь между собой, мы понимаем, что вообще-то удел пишущего — это осмыслять действительность. Не бороться с чем-то, не заниматься пропагандистскими штуками в любую пользу, а именно разобраться, что с нами происходит в моменте.

Каждый из нас автоматически ставит перед собой какой-то вызов. Само по себе осмысление предполагает, что ты переходишь границу комфорта. Стараешься задать себе и читателям неудобные вопросы или дать, мягко говоря, неудобные ответы.

Кого из 30-летних ты читаешь?

Есть авторы, чей голос уже случился, но люди пока этого не заметили, как, например, Сергей Кубрин. У него есть чувство стиля, он настоящий в тексте. В отличие от меня, чей голос не стал стилистически ровным. Потому что мой стиль в том и состоит, чтобы не быть узнаваемым. Хочется, чтобы изучающие литературу в будущем сказали: «О, этот Ханипаев писал что попало, но что есть у этого парня — это огонь в текстах». Эта страсть и есть мой стиль, потому что я работаю ровно с ощущением, что должен писать огнем.

Я очень придирчив в литературе. Могу отметить ровные неплохие тексты Екатерины Манойло и Михаила Турбина.

Слушаю атмосферный аудиосериал «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой, который скоро станет книгой. Прямо сейчас читаю «Одиночку» Риты Ронжиной и готовлюсь читать нахваленный «Лес» Светланы Тюльбашевой. Вспомнил еще неплохие и значимые для тридцатилетних романы Алексея Поляринова — «Риф» и «Кадавры». «Его последние дни» Рагима Джафарова.

«Протагонист» — классная книжка. Это вызов с точки зрения композиции. Высокая, крутая, во всех смыслах отличная литература. И я негодую, когда вспоминаю, что ее проигнорировали главные премии страны. Ее и «Одиночку». Не знаю, о чем это говорит. Кризисом не назову, но тут явно что-то не так.

Чем больше читаю современную прозу, тем больше понимаю почему читателю нравится и не нравится чей-то текст. Сложнее понять критиков — слишком заметна вкусовщина или дружба с авторами, мягкость или, наоборот, агрессия во мнениях.

Важна ли география в твоих текстах?

Я пытаюсь найти себя в промежутке между Россией и малой родиной. «Типа я» — хулиганский текст, никак не рассчитанный на российского читателя, потому что я придумал его для Дагестана.

«Холодные глаза» — это комбинация первого сезона «Настоящего детектива», моего понимания кинематографа, книг Гиллиан Флинн «Острые предметы» и «Исчезнувшая». Я понимал, что мне понадобятся декорации Дагестана. Ну в Питере ты кого-то убил, ну в Москве – ну и что? А горы Дагестана — это необычное, полумистическое культурное пространство, есть где развернуться читательской фантазии.

А вот с новым текстом я вышел за границы Дагестана. Теперь я в такой промежуточной позиции — между всероссийским и кавказским пространством. Пытаюсь понять, какие процессы происходят на стыке культур.

Какие книги сформировали тебя как писателя?

Я человек кинематографа, и на меня в первую очередь повлияло кино. Из писателей назову Джона Грина — автора романтичных, сопливо-интересных историй «Виноваты звезды», «Бумажные города», «В поисках Аляски». Хулиганский настрой где-то на грани дозволенного и легкого нарушения правил. Читал примерно в 2016 году, и мне казалось, что его звучание соответствует моему духу.

«Как писать книги» Стивена Кинга сильно меня поддержала. Не знаю, повлияла ли она на меня с точки зрения литературного письма. Но книжка грела, когда я понимал, что никому нафиг не нужен, позволяла сохранять веру в себя.

Люблю интеллектуальную фантастику. Два романа Энди Вейера «Марсианин» и «Проект “Аве Мария”». Дарк фэнтези Джо Аберкромби. В общем, открыт ко всему. Вопрос всегда в уровне реализации идеи.

Если ты окажешься перед Львом Толстым, что ему скажешь?

А почему не Достоевский? Сейчас подумаю, что бы сказал. Вы не подозревали, что самым главным писателем страны станет дагестанец? (Смеется.) На самом деле у меня идея была сказать: наверное, мы все испортили. Да, я бы так и сказал. Но с юмором! Предложил бы вместе дать автостопом по Дагестану. Навести суету в компании Толстого и Достоевского на заниженной приоре в Дербенте... Пойду писать новый роман.